1. アメリカ市場の特徴と日本でのマーケティングの違い

アメリカ合衆国は、世界最大のGDPを誇る経済大国であり、その消費市場の規模と多様性は他に類を見ません。2024年のGDPは約30兆ドルに達し、一人当たりGDPも世界トップクラスを維持しています。この巨大な消費国では、ビジネスインフラやシステムが高度に整備されており、海外企業にとって比較的参入障壁が低い市場として知られています。

日本企業がアメリカ市場に進出する際、単なる言語の違いを超えた市場特性の理解が成功の鍵となります。中途半端な理解にとどまると、いかに商品が優秀であっても、アメリカのマーケットに浸透せず、長期的な成功は不可能となります。必ずどこかでトラブルが発生し、行き詰まりとなってしまうからです。今回は、アメリカ市場の特徴を日本市場と比較しながら解説し、日系企業が効果的なマーケティング戦略を構築するためのポイントを紹介します。

アメリカ市場の規模と多様性

アメリカの国土は日本の26倍弱(日本はカリフォルニア州よりも面積が小さい)、人口はおよそ3倍というスケールの違いがあります。しかし単に規模が大きいだけではなく、多様性こそがアメリカ市場の最大の特徴です。日本の市場が5個も6個もあるイメージで、その幅の広さを理解する必要があります。だからこそ、効率よく販売したい人たちにたどり着けるように、マーケティングが発達したマーケティング大国と言えます。

アメリカ市場の多様性は次の点に表れています。

- 人種・民族の多様性 白人、黒人、ヒスパニック、アジア系など

- 地域による文化の違い 東海岸、西海岸、中西部、南部など独自の文化圏

- 所得格差の大きさ 超富裕層から低所得層まで幅広い所得層

- 宗教観の違い キリスト教(各派)、ユダヤ教、イスラム教、仏教など

- 政治的志向の違い リベラルとコンサバティブの二極化

こういった多様性の例を下記に記載しています。

アメリカ文化の理解がマーケティング成功の鍵

アメリカは日本と比較して法定休日(Federal holiday)が少ないものの、近年は多様性への理解が進み、様々な文化的背景に配慮した休日設定が増えています。これらの休日は州ごとに異なるだけでなく、地域や学校区によって違いがあります。特にニューヨークやロサンゼルスなどの多文化都市では、学校や教育機関が独自に多様な宗教や文化的背景を考慮した休日カレンダーを採用しています。例えば旧正月は、中国だけでなくアジア各国で祝われる重要な行事で、今年もニューヨークの学校は休日となりました。この行事を「チャイニーズニューイヤー(Chinese New Year)」ではなく「ルナニューイヤー(Lunar New Year)」と表現することは、文化的感性を示す重要なポイントです。正確な呼称を使用することで、相手の文化を尊重し、教養ある対話を実現できます。こうした細やかな文化的理解と適切な言葉遣いが、消費者との信頼関係構築に不可欠です。

多様性への配慮 OUマークに見るマーケティング戦略

私たちは日常生活の中で、自分に直接関係のない情報を見過ごしがちですが、マーケティングの視点からは、こうした「気づき」が新たなビジネスチャンスを生み出します。例えば、丸の中にUの文字が入ったシンプルなOUマークは、ユダヤ教の食品認証(コーシャ/Kosher)を示す世界的に認知された印です。Orthodox Union Kosherによる認証は、製品がユダヤ教の食事規定(カシュルート/Kashrut)に準拠していることを保証します。興味深いことに、このマークは食品だけでなく、Seventh Generation(セブンス・ジェネレーション)の洗濯用洗剤などの日用品にも見られます。本来は食品向けの規定であるにもかかわらず、環境配慮型製品で知られるSeventh Generationがこの認証を取得している背景には、明確なマーケティング戦略があります。ユダヤ教徒だけでなく、「純粋」「安全」「厳格な品質管理」というイメージに価値を見出す幅広い消費者層をターゲットにし、製品の信頼性を高める戦略です。このような宗教的・文化的配慮は、単なる「多様性への敬意」を超え、ビジネス拡大のための具体的な差別化要因となっています。アメリカ市場での成功には、こうした多様な価値観への深い理解と戦略的なアプローチが不可欠なのです。

2. 効率的なアメリカ向けマーケティング戦略とは?

効率的なマーケティングの必要性

この多様性があるからこそ、効率よくターゲットにリーチするための方法を見極めることが重要です。「アメリカ人」という一括りのターゲティングは非効率的であり、スタート時点からつまずき、余計な時間と費用を費やすことになります。

市場全体を見て、業界ならではのしきたりを見極めること、競合他社の戦略を分析し、そこから見えてくる隙間(niche)、消費者行動から浮かび上がる未充足(under served)のニーズ、そして既存プレーヤーがまだ入り込んでいない空白(white space)、これらを把握することで、限られたリソースで最大の効果を生み出すポジショニングが可能です。こうした賢い参入こそが、日本企業がアメリカ市場で存在感を確立し、持続的な成長を実現するための鍵となります。

効率的なマーケティングの実践ポイント

精緻なターゲットセグメントの設定

人口統計、行動特性、価値観に基づく明確な顧客ペルソナを構築し、顧客ジャーニーに沿った効果的なタッチポイントを設計します。単なる属性分類を超えた立体的な顧客理解が重要です。

セグメント別のメッセージング最適化

各ターゲット層の文化的背景や価値観に響くコミュニケーションを設計します。言語の違いだけでなく、文化的文脈を考慮したメッセージングが反応率を高めます。

地域特性の戦略的活用

米国の地域ごとの特性を理解し、市場アプローチを柔軟に調整します。地域特性に合わせた戦略展開が浸透力を強化します。

統合的なマーケティング展開

デジタルとリアルの両チャネルを効果的に組み合わせます。データ分析に基づくオンライン戦略と、製品特性に応じた対面施策を統合し、一貫したブランド体験を提供します。

Inclusive vs. Exclusive アプローチ

ビジネス目標や商品・サービス特性に応じて包括的または特化的戦略を選択します。大衆市場向けには多様性を反映したインクルーシブなアプローチを、プレミアム市場やニッチ市場には特定層に深く訴求するエクスクルーシブなアプローチを採用します。

3. 日系企業が陥りやすいマーケティングの落とし穴

「アメリカ人=白人」という固定観念

「アメリカ人=白人」という想定に基づくマーケティング戦略は、現代アメリカの人口動態を根本的に誤解しています。最新の人口統計が示す通り、アメリカは急速に多様化する社会であり、2020年の国勢調査では白人(非ヒスパニック系)は全人口の57.8%にまで減少しています。ヒスパニック・ラテン系が18.7%、黒人・アフリカ系アメリカ人が12.1%、アジア系アメリカ人が6.2%と、多様なエスニックグループが米国社会を形成しています。

さらに重要なのは、この人口構成が世代によって大きく異なる点です。ベビーブーマー世代からジェネレーションXにかけて白人の割合は12%減少し、ミレニアル世代以降もさらに3〜5%ずつ低下しています。つまり、若年層ほど多様性が高まっているのです。こうした人口動態の変化は単に統計上の問題ではなく、米国の政治・社会・文化の変化とも密接に関連しており、トランプ政権誕生の背景要因にもあると考えます。

このような人口変化を考慮せず、従来の固定観念に基づいたマーケティングを展開すれば、全米市場の実に4割以上を見落とすことになります。また、将来的にはさらに大きな機会損失につながる可能性があります。日系企業が米国市場で成功するためには、現実の多様性を反映したマーケティング戦略の構築が不可欠です。

消費の主役はミレニアル世代とジェネレーションZ

デジタルネイティブが購買の中心に

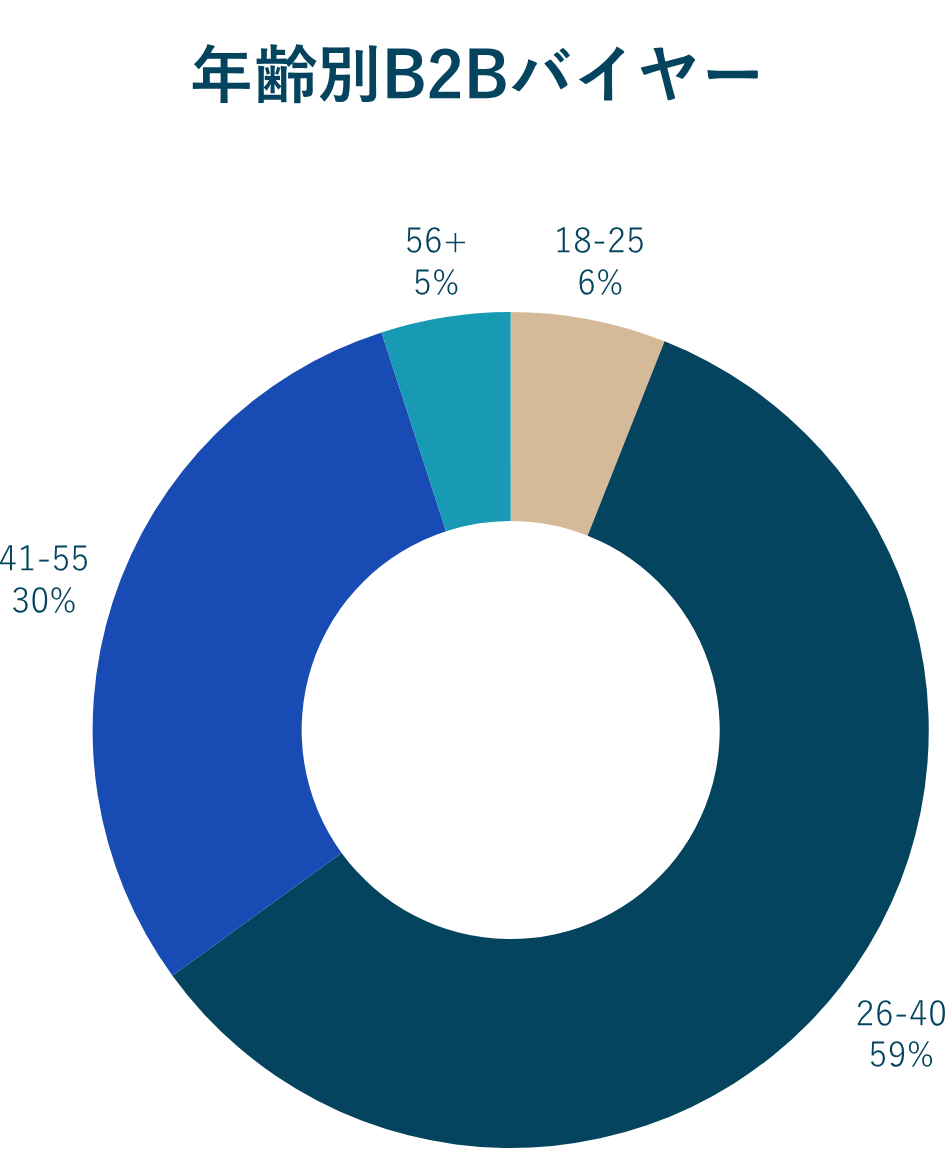

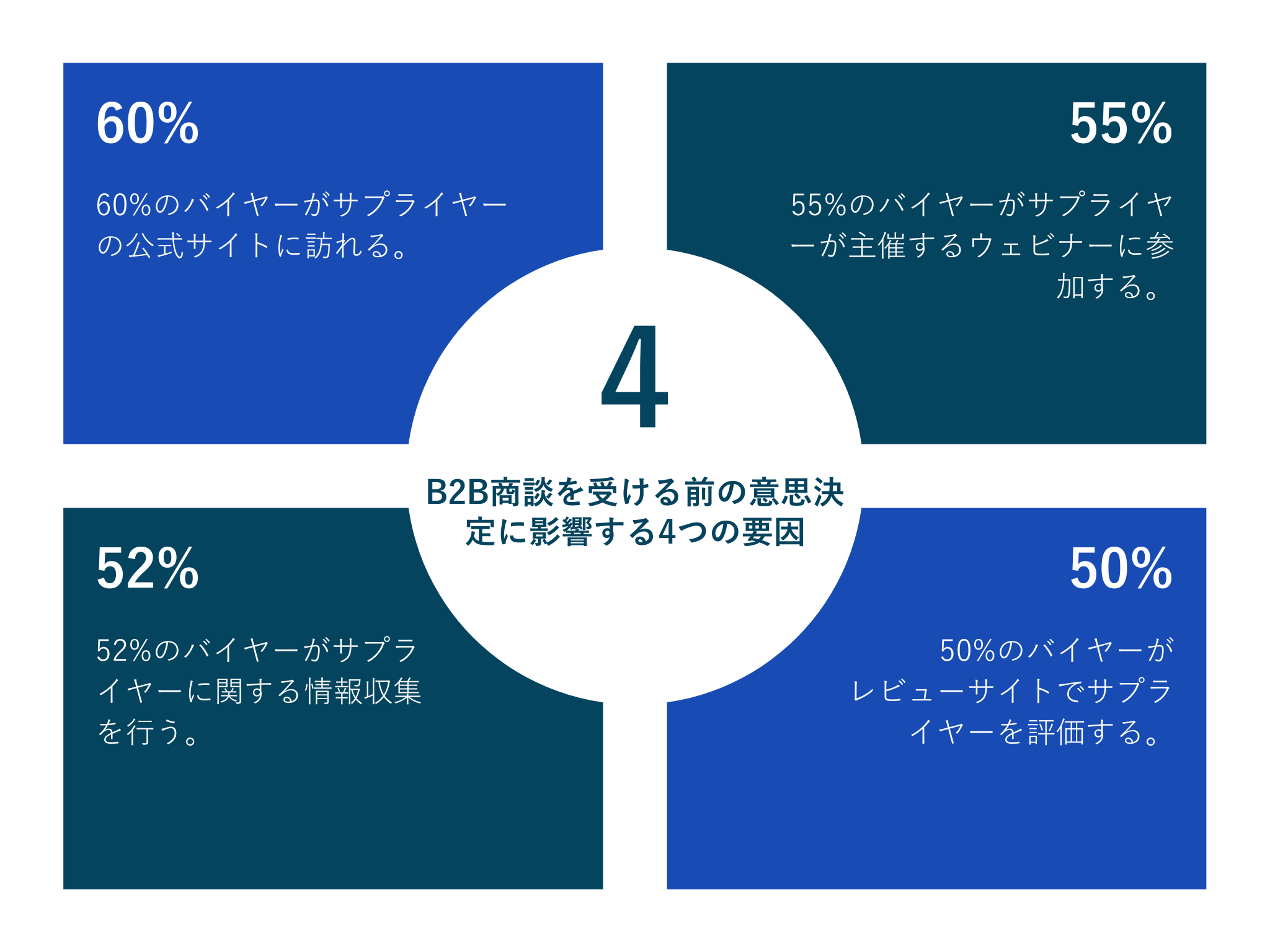

市場調査大手eMarketerの2023年2月のレポートが示す通り、B2Bバイヤーの世代交代が急速に進んでいます。26歳から40歳のミレニアル世代が全バイヤーの59%を占め、購買意思決定の中核を担っています。この世代は幼少期からデジタル環境で育ち、購買プロセスの最初のステップとしてウェブサイト検索を自然に行う「デジタルネイティブ」です。

価値観を反映した購買決定プロセス

ミレニアル世代とジェネレーションZは、単なる製品スペックや価格だけでなく、ブランドや企業の持つ価値観や社会的姿勢を重視する傾向にあります。特にサステナビリティ(持続可能性)、社会的責任、透明性、包括性(インクルージョン)といったキーワードに強く反応します。彼らは購入する製品やサービスが自分自身の価値観と一致しているかを重視し、その判断材料として企業のウェブサイトやSNSを調査する傾向にあります。

市場理解の不足とカルチャーギャップ

日本企業の失敗の多くは、米国市場の本質的理解の不足に起因します。「日本製品の優秀性は世界共通」という思い込みや、自社商品への「過剰な自信」が競争相手の徹底研究をおろそかにしてしまう傾向があります。「Made in Japan」という価値だけで優位性があると考え、現地の消費者ニーズや競合状況の精緻な分析を怠るケースが見受けられます。

商品の品質だけで成功するという「プロダクトアウト」の発想は、アメリカ市場では通用しません。その品質や価値を「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」伝えるかという戦略的マーケティング思考が不可欠です。

主な落とし穴

- 日本の成功モデルの盲目的に実行

- 日本市場での成功体験をそのままアメリカに適用しようとする傾向

- 言語を超えた本質的コミュニケーションの欠如

- 単なる翻訳ではなく、文化的文脈を理解した訴求力のある表現の不足

- 意思決定プロセスの硬直性

- 本社への稟議と承認に時間がかかり、市場変化への迅速な対応ができない

- 過度な品質至上主義

- コスト対効果の視点が弱く、市場ニーズに対して過剰スペックの製品開発

- デジタル戦略の遅れ

- オンラインマーケティングへの投資不足と専門人材の不足

- 法規制・コンプライアンスの知識ギャップ

- FDAやEPAをはじめ、輸出時に必要な認証や、アメリカ国内で販売する上で必要な認証などあり

これらの落とし穴を回避し、多様化するアメリカ市場で成功するためには、現地の市場特性に合わせた柔軟なアプローチと、継続的な学習姿勢が求められます。

4. 思い込みではなく事実に基づくマーケティング支援方法

包括的な市場理解の重要性

アメリカ市場での成功において、正確で包括的な「マーケット把握」は最も重要な基盤です。日本人はニュース、インターネット、映画、短期旅行などを通じてアメリカに触れる機会が豊富にありますが、これが却って断片的かつ一面的なイメージを固定化させる原因となっています。多くの場合、ニューヨークやロサンゼルスといった国際都市の華やかな側面のみが強調され、地方や中小都市、さらには異なる社会階層の実態は見落とされがちです。アメリカの多様性を理解せずに市場戦略を立てることは、砂上の楼閣を築くようなものです。

表面的な視察の罠

短期間の視察で小売店を駆け足で回り、「日本製品の優位性」を再確認して満足するだけでは不十分です。アメリカ市場で売れている商品には、必ず明確な理由があります。その成功要因を徹底的に分析することが、自社製品を現地市場に適合させる重要な手がかりとなります。特に以下の点を把握することが重要です。

- 価格帯と競合製品のポジショニング

- 店頭での陳列方法と販促手法

- パッケージングとブランディングの特徴

- 消費者の購買決定プロセス

- 製品の機能とデザインの現地適応性

競合分析と差別化戦略

アメリカには既に成熟した産業基盤と洗練された商品群が存在します。市場に参入するためには、競合他社の徹底分析と明確な差別化ポイントの確立が不可欠です。競合製品より優れた特性を持つか、同等品をより効率的なコスト構造で提供できなければ、価格競争の泥沼に陥るリスクがあります。また、ビジネスシステムや商習慣の違いから生じる潜在的リスクも事前に把握し、対策を講じる必要があります。

市場調査

「思い込み」ではなく「事実」に基づくデータドリブンなマーケティングが成功の鍵です。アメリカ市場は絶えず変化しており、最新の動向を継続的に把握することが不可欠です。市場調査は単なる情報収集ではなく、市場を読み解くための体系的なプロセスです。

効果的な調査手法

デスクトップリサーチでできること

- 米国IPアドレスを利用した検索(日本からの検索とは結果が大きく異なる)

- ソーシャルメディア分析ツールによる消費者トレンドの把握

- 競合他社のeコマースサイト・デジタルマーケティング戦略の分析

消費者インサイトの収集

- 競合製品のオンラインレビュー・評価の徹底分析

- パネル調査による定量的消費者データの収集

- フォーカスグループによる質的調査と深層インサイトの発掘

業界エコシステムへの参画

- 業界専門誌・ニュースレターの定期購読

- 小売店・主要ブランドのメールマガジン登録

- 業界団体やネットワーキングイベントへの参加

日常的な市場感覚の養成

アメリカのターゲット層の「リアルな日常」を感覚レベルで理解することも重要です。現地の消費者が日々接するメディアやコンテンツに触れ、その価値観や美意識、ライフスタイルの機微を把握することで、表面的なデータだけでは見えてこない洞察を得ることができます。生活者目線での理解を深めることが望ましいでしょう。事実に基づく綿密な市場調査と現地感覚の両輪が、アメリカ市場での持続的成功を支える基盤となります。